Wellcee安卓版

- 文件大小:106.35MB

- 界面语言:简体中文

- 文件类型:Android

- 授权方式:5G系统之家

- 软件类型:装机软件

- 发布时间:2024-10-25

- 运行环境:5G系统之家

- 下载次数:129

- 软件等级:

- 安全检测: 360安全卫士 360杀毒 电脑管家

系统简介

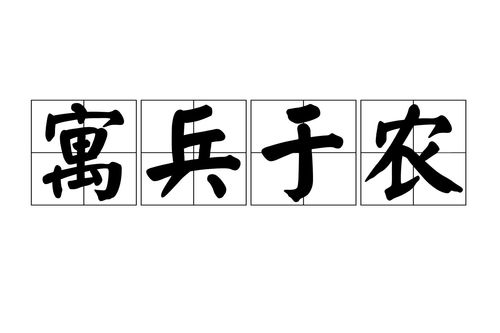

“寓兵于农”这一军事思想,源远流长,是中国古代军事制度的重要组成部分。它不仅体现了古代中国对军事与农业关系的深刻认识,也反映了我国古代社会在军事组织、经济基础和民族精神等方面的独特特点。

寓兵于农的起源与发展

“寓兵于农”最早可以追溯到西周时期。据《左传》记载,当时已有“春蒐夏苗,秋獮冬狩,皆于农隙以讲事也”的军事训练活动。这种在农闲时节进行的军事训练,既保证了农业生产,又提高了军队的战斗力。到了春秋时期,随着诸侯争霸的加剧,寓兵于农的制度得到了进一步的发展。如《周礼·夏官·大司马》中详细描述了四季的军事训练内容,包括列阵、指挥、演习等。

寓兵于农的内涵与特点

“寓兵于农”的内涵主要包括两个方面:一是给农民以一定军事训练,平时务农,战时参战;二是军队屯垦。这种制度具有以下特点:

兵农合一:将军事训练与农业生产相结合,使农民在战时能够迅速转变为士兵,提高了军队的动员能力。

经济基础:寓兵于农制度有利于农业经济的发展,通过屯垦等措施,提高了土地的利用率,增加了粮食产量。

民族精神:寓兵于农体现了中华民族自强不息、团结奋斗的精神,长城与运河等伟大工程就是这一精神的象征。

寓兵于农的历史作用

寓兵于农制度在中国古代历史上发挥了重要作用:

维护国家安全:寓兵于农制度使我国在历史上多次抵御了外敌入侵,保卫了国家安全。

促进经济发展:寓兵于农制度有利于农业经济的发展,提高了人民生活水平。

传承民族精神:寓兵于农制度体现了中华民族自强不息、团结奋斗的精神,对后世产生了深远影响。

寓兵于农的现实意义

在当今社会,寓兵于农制度虽然已经不再适用,但其精神内核仍然具有重要的现实意义:

国防意识:寓兵于农制度提醒我们,要时刻保持国防意识,维护国家安全。

民族团结:寓兵于农制度体现了中华民族团结奋斗的精神,我们要继续弘扬这一精神,为实现中华民族伟大复兴而努力。

经济发展:寓兵于农制度启示我们,要注重农业与军事的协调发展,实现经济与国防的良性互动。

寓兵于农这一军事思想,是中国古代军事制度的重要组成部分,它不仅体现了我国古代社会的独特特点,也为我们提供了宝贵的历史经验。在新的历史时期,我们要继承和发扬寓兵于农的精神,为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

常见问题

- 2025-05-10 游戏开发物语中文版

- 2025-05-10 反射单元2

- 2025-05-10 泡泡大作战游戏手机游戏

- 2025-05-10 美女图片

装机软件下载排行

其他人正在下载

- 思源雅黑字体永久免费版

- 山能智慧生活APP(山能优选)

- 悦境数字藏品app

- 简笔记最新版

- Potato chat官方中文正版

- Letstalk最新下载

- skype手机中文官方下载

- whatsapp官方app

- telegeram官方v10.1.3下载

- Bitkeep官网钱包

系统教程排行

- 116次 1 华为鸿蒙手机安卓系统,告别安卓束缚

- 654次 2 华为鸿蒙手机安卓系统,告别安卓束缚

- 769次 3 诺基亚928刷安卓系统,体验全新操作系统的魅力

- 368次 4 诺基亚928刷安卓系统,体验全新操作系统的魅力

- 281次 5 苹果安卓鸿蒙系统对比,三大操作系统全面对比解析”

- 958次 6 苹果安卓鸿蒙系统对比,三大操作系统全面对比解析”

- 137次 7 手机系统铃声安卓dj,DJ风格铃声打造个性化手机体验

- 880次 8 手机系统铃声安卓dj,DJ风格铃声打造个性化手机体验

- 685次 9 安卓系统3.1.1微信,Android 3.1.1系统下的微信体验解析

- 171次 10 安卓系统3.1.1微信,Android 3.1.1系统下的微信体验解析