这是什么狗安卓版

- 文件大小:58.08MB

- 界面语言:简体中文

- 文件类型:Android

- 授权方式:5G系统之家

- 软件类型:装机软件

- 发布时间:2024-10-30

- 运行环境:5G系统之家

- 下载次数:286

- 软件等级:

- 安全检测: 360安全卫士 360杀毒 电脑管家

系统简介

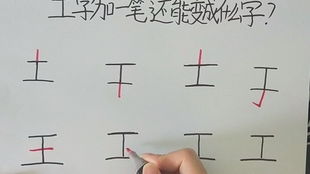

“上余下田”组成的字是“畋”,读音为tián。这个字是形声字,从田,田亦声。本义是打猎,也指打猎的地方。

探寻汉字奥秘——上余下田的由来与含义

汉字,作为世界上最古老的文字之一,承载着中华民族几千年的文化传承。每一个汉字都有其独特的起源和含义,今天我们就来探寻一下“上余下田”这个字的意义。

一、汉字的起源

汉字的起源可以追溯到约5000年前的甲骨文时期。当时的汉字主要是象形文字,通过描绘物体的形状来表达意思。随着时间的推移,汉字逐渐发展出了形声、会意等多种造字方法。

二、上余下田的演变

“上余下田”这个字,从字形上看,由“上”和“田”两个部分组成。其中,“上”字在上,表示位置在上方;“田”字在下,表示田地。这个字在古代可能用来表示田地上的剩余部分,即上方的土地与下方的田地之间的过渡区域。

三、上余下田的含义

在古代农业社会中,土地是人们生存的基础。因此,“上余下田”这个字也蕴含了丰富的文化内涵。具体来说,它有以下几层含义:

表示土地的层次感。在古代,土地分为上、中、下三个层次,上余下田则是指土地的上方部分。

表示土地的剩余部分。在耕作过程中,人们会留下一些土地不进行耕种,以供休耕或种植其他作物,上余下田即指这些剩余的土地。

表示土地的利用效率。上余下田也反映了古代农民对土地的合理利用,既保证了粮食的产量,又兼顾了土地的休养生息。

四、上余下田的文化价值

上余下田这个字,不仅反映了古代农业社会的生产方式,还蕴含了中华民族对土地的敬畏和珍惜。在古代,土地被视为神圣不可侵犯的,农民们对土地的耕作充满了敬畏之心。上余下田这个字,正是这种敬畏和珍惜的体现。

五、上余下田在现代的应用

随着时代的发展,上余下田这个字在现代已经很少使用。但在一些地方方言中,它仍然保留着一定的生命力。此外,在一些与农业相关的文献、诗词中,我们也能看到上余下田的身影。

上余下田这个字,虽然看似简单,却蕴含着丰富的文化内涵。它不仅反映了古代农业社会的生产方式,还体现了中华民族对土地的敬畏和珍惜。在今后的学习和生活中,我们应该更加关注汉字的起源、演变和含义,传承和弘扬中华民族优秀的文化传统。

通过以上对“上余下田”这个字的探讨,我们不仅了解了它的起源和含义,还感受到了汉字文化的博大精深。希望这篇文章能够帮助大家更好地认识汉字,传承中华文化。

常见问题

- 2025-05-09 skype手机中文官方下载

- 2025-05-09 imtoken钱包正版v2.13.5

- 2025-05-09 东京复仇者益智复仇

- 2025-05-09 tokenpocket钱包v1.8.7正版

装机软件下载排行

其他人正在下载

- 思源雅黑字体永久免费版

- 山能智慧生活APP(山能优选)

- 悦境数字藏品app

- 简笔记最新版

- Potato chat官方中文正版

- Letstalk最新下载

- skype手机中文官方下载

- whatsapp官方app

- telegeram官方v10.1.3下载

- Bitkeep官网钱包

系统教程排行

- 149次 1 安卓系统优化哪家好,全面对比各大厂商优化成果

- 230次 2 安卓系统优化哪家好,全面对比各大厂商优化成果

- 262次 3 vivo刷原版安卓系统,解锁Bootloader与刷机指南

- 338次 4 vivo刷原版安卓系统,解锁Bootloader与刷机指南

- 248次 5 谷歌授权费 安卓系统,安卓系统成本与市场影响全解析

- 582次 6 谷歌授权费 安卓系统,安卓系统成本与市场影响全解析

- 151次 7 安卓系统内存中其它,深入解析内存分配、回收与优化策略

- 950次 8 安卓系统内存中其它,深入解析内存分配、回收与优化策略

- 164次 9 安卓系统屏幕强制旋转,安卓系统强制旋转全攻略

- 418次 10 安卓系统屏幕强制旋转,安卓系统强制旋转全攻略