逃不出的船

- 文件大小:176.2MB

- 界面语言:简体中文

- 文件类型:Android

- 授权方式:5G系统之家

- 软件类型:主题下载

- 发布时间:2025-01-23

- 运行环境:5G系统之家

- 下载次数:452

- 软件等级:

- 安全检测: 360安全卫士 360杀毒 电脑管家

系统简介

亲爱的读者们,你是否还记得那个曾经让无数游戏迷们心碎的时刻?没错,就是那个让中国游戏市场陷入长达14年黑暗的“游戏机禁令”。那么,这个禁令究竟是谁提出的呢?今天,就让我们一起揭开这个谜团,探寻背后的故事。

禁令的起源:一场关于青少年的讨论

2000年,中国正值改革开放的春风吹拂大地,社会经济快速发展,但同时也伴随着一些社会问题的出现。其中,青少年沉迷游戏的问题引起了广泛关注。当时,电子游戏厅管理不严,大量中小学生涌入打游戏,甚至通宵达旦。这使得电子游戏问题在社会中暴露出来,各界对于游戏的意见也逐渐尖锐。

在这个背景下,一场关于青少年沉迷游戏的讨论在全国范围内展开。有人认为,游戏机可能会对青少年的身心健康造成不良影响,因此决定禁止游戏机的生产和销售。而这场讨论的导火索,就是一篇名为《电子海洛因》的新闻报道。

禁令的实施:一场突如其来的风暴

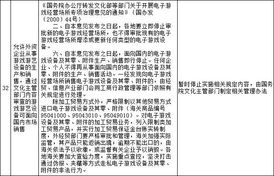

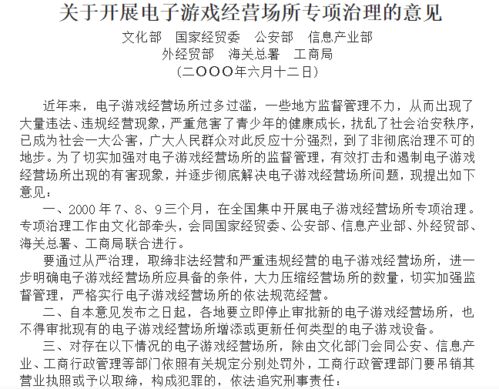

2000年6月12日,国务院办公厅发布了第44号通知,即《关于开展电子游戏经营场所专项治理的意见》。这份文件明确规定,自本意见发布之日起,面向国内的电子游戏设备及其零、附件生产、销售即行停止。任何企业、个人不得再从事面向国内的电子游戏设备及其零、附件的生产、销售活动。

这一纸禁令,如同一场突如其来的风暴,瞬间席卷了整个游戏市场。无数游戏迷们的心中充满了无奈和愤怒,他们无法理解,为何一个曾经给他们带来欢乐的娱乐方式,会突然被禁止。

禁令的影响:一场关于成长的反思

禁令的实施,对中国的游戏产业产生了深远的影响。一方面,国内游戏机市场长期处于空白状态,导致大量消费者选择购买水货或二手游戏机,反而加剧了市场的混乱和不规范。另一方面,禁令也限制了国内游戏产业的发展,使得中国游戏产业在很长一段时间内与世界领先水平存在较大的差距。

禁令的实施也引发了一场关于成长的反思。许多游戏迷们开始思考,如何正确看待游戏,如何合理安排游戏时间,如何让游戏成为生活的一部分,而不是生活的全部。

禁令的解除:一场关于开放的曙光

2014年1月6日,国家文化部、经贸委、公安部、信息产业部、外经贸部、海关总署、工商局七部委宣布废止《关于开展电子游戏经营场所专项治理的意见》。这意味着,长达14年的游戏机禁令终于被解除了。

禁令的解除,为中国游戏市场带来了新的曙光。众多国际游戏开发商纷纷进入中国市场,中国游戏市场迎来了高速增长。而中国游戏产业也在这个过程中不断成长,逐渐走向世界。

禁令的启示:一场关于责任与担当的思考

回顾这段历史,我们不禁要思考,游戏机禁令的提出,究竟是对还是错?或许,我们不能简单地用对错来评价。因为,任何一项政策的出台,都有其背后的原因和考量。

游戏机禁令的提出,反映了当时社会对青少年沉迷游戏的担忧。而禁令的解除,则是对游戏产业发展的肯定。这告诉我们,在对待游戏这个问题上,我们需要理性思考,既要关注青少年的健康成长,也要关注游戏产业的发展。

游戏机禁令的提出和解除,是中国游戏产业发展历程中的一个重要节点。它让我们看到了社会对游戏的关注,也让我们看到了游戏产业的成长。在这个充满变革的时代,让我们携手共进,共同创造一个更加美好的游戏世界。

常见问题

- 2025-07-04 权力的游戏

- 2025-07-04 poki小游戏网站手机版

- 2025-07-04 了不起的修仙模拟器手机版

- 2025-07-04 大侠你超勇

主题下载下载排行

其他人正在下载

- 魔笛MAGI 摩尔迦娜XP主题+Win7主题

- 轻音少女 秋山澪XP主题+Win7主题

- 海贼王 乌索普XP主题+Win7主题

- 学园默示录 毒岛冴子XP主题+Win7主题+Win8主题

- 太阳的后裔双宋CP唯美主题

- 的孙菲菲是大概的

- 是否SD敢达飞和房管局

- SD敢达飞和房管局

- 清纯美女xp主题下载